《我的阿勒泰》于适专访:巴太的自由与成长

《我的阿勒泰》收官,于适诠释巴太的野性与纯真

滕丛丛执导的8集迷你剧《我的阿勒泰》日前以8.8的豆瓣高分收官。剧中,于适饰演的哈萨克族少年巴太,身上有着原始的野性魅力,也有情窦初开的质朴与纯真,令人一见难忘。他怀揣着梦想,却受困于传统的家庭;试图走出草原,却在经历了极致痛苦的人生抉择后与自己和解,最终回到了草原。

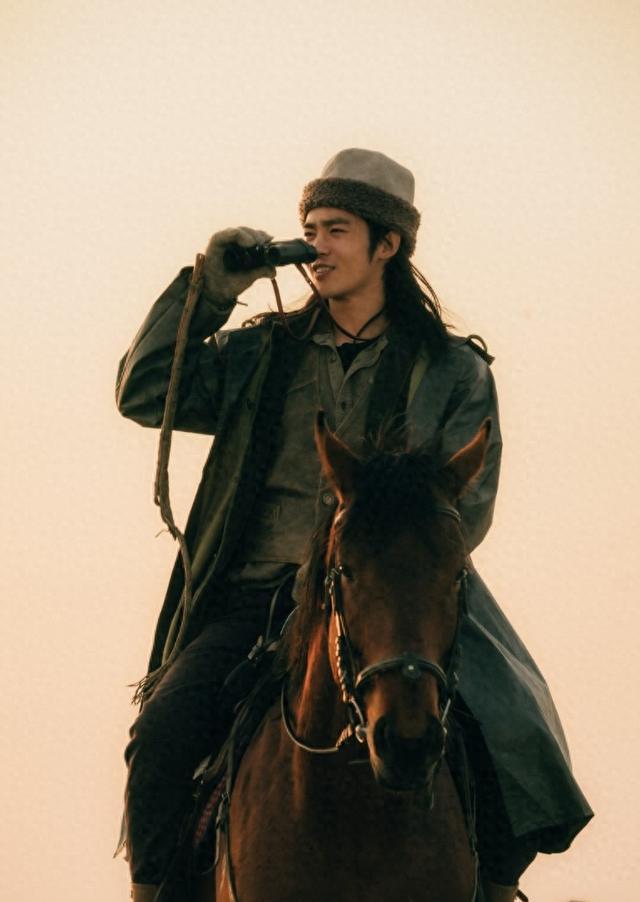

于适在《我的阿勒泰》中饰演哈萨克族少年巴太。

巴太的自我和解与成长

最后一幕分量很重,巴太用了三年自我和解

《我的阿勒泰》是一个开放式的结局。巴太在不得不亲手射杀自己心爱的马儿踏雪之后,离开了草原。三年后的除夕夜,巴太的父亲苏力坦和乡亲们还有文秀一家在草原上放烟花,雪地里出现了牵马走来的巴太。巴太的那一眼看见了什么?包含了怎样的情感?一直是观众津津乐道的话题。这一幕戏时间很短,但在于适心里分量很重。他把巴太消失的三年里的经历,以及回家一路上的所思所想都揣摩了很多遍,最后的那个眼神里包含了三个层次。

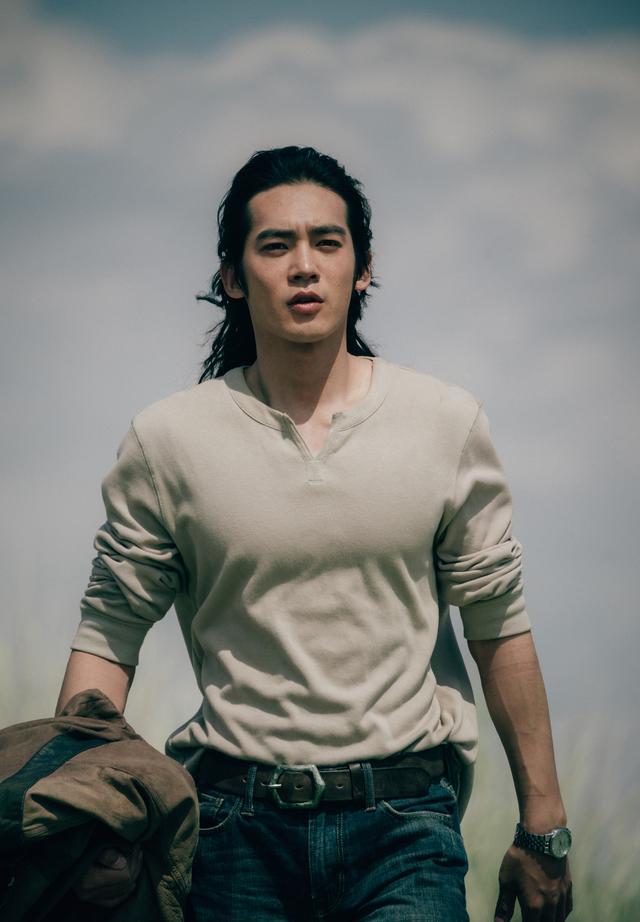

于适:巴太的特质有很多,又非常具有反差感,正是这种反差让他很有魅力。逐层去看的话,他在牧区长大,外表有原始的男性魅力,同时他又是一个十八九岁的少年,这就是他身上的冲突感。从他对待爱情的笨拙感和质朴感,以及对家族安排的反抗,你又会感觉到他内心很细腻,有很多想法。最后他不得不在自己的热爱之间做出那么极致的选择,别说十八九岁的孩子,就算对成年人来说,也是很艰难的。巴太身上的故事性和复杂性,是他的魅力所在,也是看剧本时非常吸引我的地方。

巴太既有男性魅力,又有少年感。

亲情与爱情的升华

巴太回归草原是因为父亲,三年后爱情升华了

《我的阿勒泰》和《封神第一部:朝歌风云》有着一个相同的母题——父与子。在于适看来,苏力坦和巴太、姬昌和姬发这两组父子关系,某种程度上是一样的。巴太最后回到草原是因为父亲,这一点很像姬发的“父亲,我回来了。”不同的是,姬昌的观念一直没有改变,但苏力坦和巴太都有所转变。对于巴太与苏力坦的和解,他更愿意相信苏力坦曾经也是像巴太一样追求自由、反抗命运的少年。

关于爱情,于适认为巴太是在蒙古毡房里听到文秀关于“世界在改变”的话之后动心的。在那一刻,他发现文秀的内在和自己追求的东西是一致的,就像世界上的另一个自己。离家三年重回草原,他没奢望文秀还留在这里,甚至希望她已经去大城市实现了自己的理想,他们之间的爱情已经升华。从巴太的世界里走过,于适学会了思考什么是真正的自由:一个人,心是光明的、不堵着,那无论在任何环境、面对任何事情都能适应,这就是自由。

巴太选择回到草原。

于适的理想生活

从小就有动物缘,想在稳定状态下追求自由

《我的阿勒泰》展现了于适多方面的才能,他既是该剧男主角的扮演者,也是剧组的骑射指导,还是主题曲和插曲的演唱者之一。于适从小就擅长跟动物相处,经过“封神训练营”之后,对驯马很有心得。在《我的阿勒泰》剧组做骑射指导,他会根据导演的要求先在脑子里做一个大概的分镜,然后在现场安全高效地拍完;他也是个感性的创作者,会用文字记录下感动的瞬间,待时机成熟再写成完整的歌词。剧中由他包办词曲的《彩虹布拉克》,创作灵感就来自于他在阿勒泰拍摄期间,夜晚仰望星空的触动。他理想的生活方式是在稳定的状态下追求自由,他希望自己的生活中有特别多匆匆过客,每个人经过这里都非常幸福。

于适是该剧的骑射指导。